プログラミングスキル1000項目は、アイプラスワンのWEBサイト「iPLUS ONE アイプラスワン WEBアプリケーションシステム」からの抜粋であり、プログラミングスキル1000項目の一部を網羅的にリスト化したものです。スキル項目は、「大項目」「中項目」「小項目(課題要素)」に対する「必要となる知識と行動」「できるという状態」に分類され、インフラと運用(Linuxコマンド、Webサーバ、コンテナ、クラウド)、構造と設計(関数の分割、SRP、命名規則)、オブジェクト指向とアーキテクチャ(クラス、継承、MVC、DDD)、Web開発とAPI(HTTP、REST、JSON、認証)、セキュリティと信頼性(SQLi、XSS、認証管理)という専門領域にわたる、開発者に求められる具体的な知識と実践能力が詳細に定義されています。

この一覧は、各技術分野で何を理解し、どう行動すれば、どのような状態(スキルレベル)に到達できるかを明確に示す、学習・評価のためのガイドラインとして機能しています。

iPLUS ONE スキルフレームワーク:総合的ブリーフィング

エグゼクティブサマリー

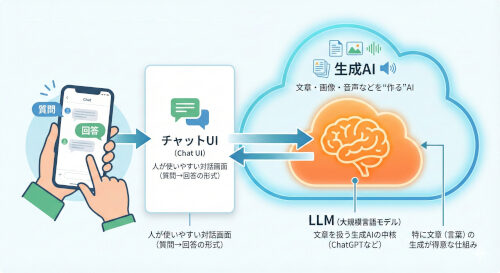

本文書は、「iPLUS ONE WEBアプリケーションシステム」のプログラミングスキルフレームワークに関する包括的な分析を提供する。このフレームワークは、単なるコーディング技術のリストを超え、現代のWebアプリケーション開発者に求められる能力を体系的に網羅した包括的なモデルである。その中核には、**「コーディング基礎」から「要件理解と価値設計」**に至るまで、開発ライフサイクル全体をカバーする10の主要な知識領域(大項目)が存在する。

本フレームワークの最大の特徴は、理論的知識だけでなく、「できるという状態」、すなわち実践的な成果を出せる能力に焦点を当てている点にある。各スキル項目は、保守性、拡張性、セキュリティ、信頼性といった品質特性を重視しており、単に機能するコードではなく、持続可能な価値を生み出すための設計思想やベストプラクティスが深く組み込まれている。

具体的には、Gitを用いたバージョン管理、CI/CDによる自動化、Dockerによるコンテナ化、クラウドサービスの活用といった現代の開発プラクティスが標準スキルとして定義されている。また、オブジェクト指向設計、アーキテクチャパターン、アジャイル開発手法、チーム内コミュニケーションといった、個人の技術力を組織の生産性に昇華させるための要素も網羅されている。本フレームワークは、技術者が自身のスキルセットを客観的に評価し、キャリアパスを描くための羅針盤となるだけでなく、組織が技術力向上のための育成戦略を策定する上での強力な基盤となる。

主要スキル領域の詳細分析

1. コーディング基礎

この領域は、プログラミング言語の根幹をなす基本要素の完全な理解を要求する。単なる構文の知識にとどまらず、それらがコンピュータ内部でどのように扱われ、どのような影響を及ぼすかという原理的な理解が重視されている。

- 変数とデータ型: 数値型、文字列型、論理型といった基本データ型の違い、配列と連想配列の構造的な使い分け、そして型変換(キャスト)の正確な実行能力が求められる。特に、変数名に処理の意図を反映させる命名規則や、スコープ(ローカル/グローバル)の違いを理解し、副作用を防ぐ設計能力が強調されている。

- 演算と条件分岐: 四則演算、比較演算子(

==と===の違いを含む)、論理演算子を正確に使い分ける能力が基礎となる。if文やswitch文の適切な選択、ネストした条件式の可読性を保つリファクタリング技術、三項演算子の活用など、ロジックを簡潔かつ正確に記述するスキルが問われる。 - ループと繰り返し処理:

for文、while文、foreach文といった各種ループ構文を、処理内容に応じて最適に選択する能力が求められる。無限ループの回避、ネスト構造の整理、そしてmap,filter,reduceといった高階関数を用いたデータ処理の効率化も含まれる。 - エラーハンドリング:

try/catchによる例外処理の基本構造、エラーの種類(文法エラー/実行時エラー)の区別、そしてユーザーに配慮したエラーメッセージの設計能力が不可欠とされる。例外処理をシステム全体の安定性を担保する設計要素として捉えている。

2. 構造と設計

この領域では、コードを単なる命令の羅列ではなく、持続可能で保守性の高い「構造物」として捉える設計思想が中核をなす。品質の高いソフトウェアを構築するための基本原則が網羅されている。

- 分割と原則: 複雑な処理を機能単位で関数に分割し、「1関数=1目的」を徹底する**単一責任原則(SRP)**が基本となる。データ構造と処理ロジックを分離し、UIロジックとビジネスロジックを明確に分けることで、各要素の独立性を高める。

- 再利用性とDRY原則: 「Don't Repeat Yourself (DRY)」の原則に基づき、重複したコードを共通関数やモジュールにまとめることが強く推奨される。これにより、保守効率を向上させ、変更時の影響範囲を最小限に抑える。

- 命名と意図の明確化: 変数名、関数名、ファイル名に処理の意図や責務を反映させ、コードを読むだけでその目的が理解できるようにする。意味のない略語を避け、チーム全体で一貫した命名規則を遵守することが求められる。

- 階層構造と拡張性: コード内に論理的な階層構造を設計し、上位レイヤーと下位レイヤーの責任範囲を明確に分離する。将来の機能追加や仕様変更を見越し、既存コードへの影響を最小限に抑える拡張しやすい構造(例:設定ファイルによる制御、Strategyパターンなど)を意識した設計が重要視される。

3. オブジェクト指向とアーキテクチャ

ここでは、個々のコード設計から一歩進み、システム全体を構成する大規模なコンポーネント間の関係性を定義する高度な設計スキルが求められる。再利用性、拡張性、保守性を最大化するための抽象化技術が中心となる。

- オブジェクト指向の基礎: クラスとインスタンスの概念、継承とポリモーフィズム(多態性)、カプセル化と情報隠蔽(

public,privateなど)といったOOPの三大要素を完全に理解し、実践できる能力が求められる。 - 設計原則と責務: クラスの責務を単一に保つ単一責任原則(SRP)結合度を低く、クラス内の関連性の強さを示す凝集度を高く保つ設計が理想とされる。

- デザインパターン: Factory、Strategy、Singleton、Observerといった代表的なデザインパターンを理解し、特定の問題解決のために適切なパターンを選択・適用できる能力が求められる。これにより、コードの再利用性と可読性を高める。

- アーキテクチャモデル: **MVC(Model-View-Controller)モデルの各層の責任を明確に分離した設計や、より複雑なビジネスロジックを扱うためのドメイン駆動設計(DDD)**の基本概念(エンティティ、値オブジェクト、リポジトリ等)を理解し、実装に反映させる能力が問われる。

4. Web開発とAPI

この領域は、Webアプリケーションの心臓部であるクライアントとサーバー間の通信技術と、そのインターフェース設計に焦点を当てる。現代的なWebサービスの構築に不可欠なスキルセットが定義されている。

- HTTPの基本: HTTPメソッド(

GET,POST等)の適切な使い分け、ステータスコード(200,404,500等)の意味の理解、ヘッダーとボディの構造など、Web通信の基礎を完全に把握していることが前提となる。 - REST API設計: RESTの原則(リソース指向、ステートレス等)に基づいたURL設計、CRUD操作に応じたHTTPメソッドの選択、一貫性のあるエンドポイント命名規則など、保守性と拡張性の高いAPIを設計する能力が求められる。

- フロントエンドとの通信: AJAX、Fetch API、axiosといった技術を用いた非同期通信を実装し、JSON形式でのデータ送受信を確実に行うスキルが必要。CORS(クロスオリジンリソース共有)の問題を理解し、適切に対処できることも重要である。

- 認証とセキュリティ: Bearerトークン(JWTなど)やOAuth2を用いた認証付きAPIの実装能力が問われる。トークンの発行・検証・失効管理を安全に行い、APIへのアクセス制御を設計できることが求められる。

- GraphQL: RESTの代替技術としてGraphQLの基本概念を理解し、クエリ言語、スキーマ定義、リゾルバの関係性を把握していることも含まれる。

5. データとストレージ

アプリケーションが扱うデータを永続化し、効率的かつ安全に管理するためのスキル領域。データベースの論理設計から物理的なパフォーマンスチューニング、多様なストレージの活用まで幅広くカバーする。

- データベース基礎: RDBとNoSQLの特性の違いを理解し、プロジェクト要件に応じて適切な技術を選定できる。主キー、外部キー、インデックスの役割を理解し、正規化・非正規化のトレードオフを考慮したテーブル設計ができる。

- SQL proficiency:

SELECT,INSERT,UPDATE,DELETEといった基本構文に加え、JOINによるテーブル結合、サブクエリ、GROUP BYによる集計など、複雑なデータ操作をSQLで自在に行える能力が求められる。EXPLAINを用いた実行計画の分析も含まれる。 - ORMの活用: LaravelのEloquentのようなORM(Object-Relational Mapping)を使いこなし、クエリビルダやマイグレーション機能を通じてスキーマ変更を安全に管理できる。ORMが生成するSQLを意識し、パフォーマンス問題(N+1問題など)に対処できる。

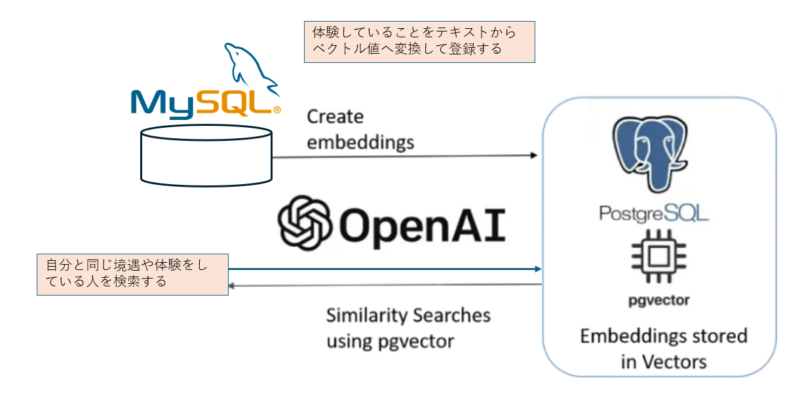

- 多様なストレージ: RedisのようなインメモリKVSを用いた高速キャッシュ処理、Amazon S3などのクラウドストレージを利用したファイル管理、JSON形式でのデータ保存など、用途に応じたストレージ技術を使い分ける能力が問われる。

- データ整合性と管理: トランザクション制御(

COMMIT,ROLLBACK)によるデータ整合性の担保、バックアップとリストア手順の確立、データ移行時のクレンジングや検証プロセスなど、データの信頼性を維持するための運用スキルが重要視される。

6. インフラと運用

開発したアプリケーションを安定的に稼働させるためのサーバー構築、デプロイ、監視、保守に関するスキル領域。DevOpsの思想に基づき、開発と運用の連携を強く意識した内容となっている。

- OSとシェルの基礎: Linuxのディレクトリ構造やファイルパーミッションを理解し、

cd,ls,grep,psといった基本的なコマンドを使いこなせる。シェルスクリプトやcronによる定型業務の自動化能力も含まれる。 - Webサーバー構成: ApacheやNginxの役割を理解し、バーチャルホスト設定、リバースプロキシの構築、SSL証明書(Let's Encryptなど)の導入といったWebサーバーの基本的な構成を自力で行える。

- デプロイと自動化: Gitによるソースコード管理を前提とし、

rsyncやCapistrano、GitHub Actionsといったツールを用いてデプロイプロセスを自動化(CI/CD)できる。ロールバック可能なデプロイ戦略の設計も重要となる。 - コンテナ技術: Dockerの基本概念(イメージ/コンテナ)を理解し、Dockerfileを作成してカスタムイメージを構築できる。

docker-composeを用いて複数サービスの連携環境を構築し、開発環境の統一化を図れる。 - クラウドサービス: AWS(EC2, S3, IAM等)やGCP(Compute Engine等)といった主要クラウドサービスの基本的な操作を理解し、インスタンスの構築やストレージの利用ができる。コストを意識した構成設計能力も問われる。

- 監視とトラブルシュート:

top,df,netstatなどのコマンドや、Zabbix、CloudWatchといったツールを用いてサーバーリソース(CPU, メモリ, ディスク)を監視し、ログ分析を通じて障害の原因を特定・解決する能力が求められる。

7. セキュリティと信頼性

アプリケーションを外部の脅威から保護し、障害発生時にも安定してサービスを提供し続けるための設計・実装スキル。開発の初期段階からセキュリティと信頼性を組み込む「シフトレフト」の考え方が色濃く反映されている。

- 脆弱性対策: OWASP Top 10で挙げられるような主要な脆弱性(SQLインジェクション、クロスサイトスクリプティング(XSS)、CSRF)の仕組みを理解し、プレースホルダー、エスケープ処理、CSRFトークンといった具体的な防御策を実装できる。

- 認証と認可: パスワードの安全なハッシュ化(bcryptなど)、アカウントロック機能の実装、セッション管理、そして役割ベースのアクセス制御(RBAC)など、堅牢な認証・認可システムを設計・実装できる。

- 通信の暗号化: HTTPSの役割を理解し、SSL/TLS証明書を適切に設定できる。Cookieの

Secure/HttpOnly属性やHSTSといったセキュリティヘッダーを活用し、通信の安全性を高める。 - 信頼性設計: 障害発生時にシステムが安全な状態に移行するフェールセーフ設計や、代替処理を用意するフォールバック設計を実装できる。冗長化構成(ロードバランサ、DBクラスタ)や自動バックアップ・復旧の仕組みを理解し、高い可用性を実現する。

- インシデント対応: 監査ログを適切に記録・管理し、インシデント発生時に原因追跡や影響範囲の特定に活用できる。脆弱性発見時の報告フローや、パッチ適用の検証プロセスなど、チームとしての対応手順を整備する能力も含まれる。

8. テストと品質管理

バグの発見だけでなく、製品全体の品質を保証し、継続的に向上させるためのプロセスと技術に焦点を当てる。自動化を積極的に活用し、品質を開発プロセスに組み込むことを目指す。

- テストの基礎: 単体テスト、結合テスト、総合テストの違いを理解し、ブラックボックス/ホワイトボックステストといった技法を使い分ける。テストの目的を「品質保証」と捉え、網羅性を意識したテストケースを設計できる。

- テスト自動化: PHPUnitやJestといったフレームワークを用いて単体テストを実装し、アサーションを通じて期待する結果を検証する。CI/CDパイプラインに自動テストを組み込み、コード変更時のリグレッション(デグレード)を常時検知できる体制を構築する。

- テスト駆動開発(TDD): 「失敗するテストを先に書く→テストを通す最小限のコードを書く→リファクタリングする」というTDDのサイクルを実践し、テスト容易性の高い設計を推進する。

- 品質指標: コードカバレッジを計測し、テストの網羅性を客観的な数値で評価する。ただし、「カバレッジ率の高さ≠品質の高さ」であることも理解し、あくまで指標の一つとして活用する。

- 高度なテスト: SeleniumやPlaywrightを用いたE2E(End-to-End)テストによるブラウザ操作の自動化や、Lintツールによる静的コード解析、負荷テスト、セキュリティテストなど、多角的な観点から品質を検証する。

9. プロジェクトとチーム開発

個人のプログラミングスキルをチームの成果として最大化するための協業プロセスとツール活用に関する領域。円滑なコミュニケーションと体系化された開発フローの確立が目標となる。

- バージョン管理: Gitの基本操作(

commit,push,pull)を習熟し、コンフリクトを安全に解消できる。Git Flowのようなブランチ戦略を理解し、チームで一貫した開発フローを運用する。 - コードレビュー: 品質の向上と知識の共有を目的としたコードレビューを実践する。建設的な指摘の仕方、指摘への敬意ある対応など、レビュー文化を醸成するためのコミュニケーションスキルが問われる。

- タスク管理: JiraやTrelloのようなツールを用いてタスクをチケット単位に分割し、ステータス(ToDo/Doing/Done)を適切に管理する。これにより、プロジェクトの進捗を可視化し、チーム全体の認識を統一する。

- アジャイル開発: スクラム(スプリント、デイリースクラム、ストーリーポイント)やカンバン(WIP制限)といったアジャイル開発手法の基本を理解し、反復的な開発サイクルを実践できる。

- ドキュメント文化:

README.mdにセットアップ手順を記述したり、チーム内Wikiにナレッジを蓄積したりするなど、属人化を防ぎ、知識を共有するためのドキュメントを作成・更新する習慣を持つ。

10. 要件理解と価値設計

技術的な実装の前段階に位置し、ビジネス上の課題を深く理解し、それを解決するための「価値」を定義する最上流のスキル領域。開発者と非エンジニアの橋渡し役としての能力が求められる。

- 要件定義: 顧客の要望を「何を実現するか(What)」という要件に落とし込み、「どう実現するか(How)」という設計と明確に区別する。機能要件と非機能要件(性能、セキュリティ等)を整理し、文書化する。

- ヒアリングと分析: ユーザーや業務担当者へのヒアリングを通じて、表面的な要望の裏にある本質的な課題を「なぜ?」と深掘りして引き出す。業務フロー(As-Is/To-Be)を可視化し、改善点を特定する。

- UXとペルソナ: 想定ユーザー像(ペルソナ)を設定し、そのユーザーにとっての理想的な体験(UX)を設計する。ユーザーのゴールを明確にし、直感的で使いやすいUI/UXを構想する。

- MVPと仮説検証: 最初から完璧な製品を目指すのではなく、価値を検証するための最小限の機能を持つ製品(MVP)を定義する。仮説を立て、小さなリリースを繰り返して早期にフィードバックを得ることで、開発リスクを低減する。

- ステークホルダー調整: 開発者、企画者、経営者といった様々な利害関係者の意見を調整し、合意形成を図る。技術的な制約や選択肢を非エンジニアにも分かりやすく説明し、最適な意思決定をサポートする。