手帳學プロジェクトの中で、人生史を作成する。本来は、現在自分が625段階のなかのどこの位置なのかを判断するために聞き取り(ヒヤリング)をして分析するためのものだが、過去の振り返りで、一番良かったことや、一番苦しかったことなどを対話の中から引き出していくというものである。

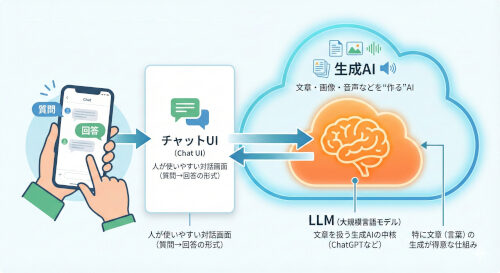

さて、これをAIと共に支援(サポート)できるようにしていくわけですけど、直接的に人間がやっていることを単にAIにやってもらうだけではなく、それをとりまく全体の世界観のお話しをしましょう。

まずは、AIにやってもらうために、人間がどのようにやっているのかということを正しく伝える必要があります。

これはプロンプトの定義です。

そして、そのプロンプト定義によって、概ね期待通りに動作するようにします。(すでにここまではしてあります)

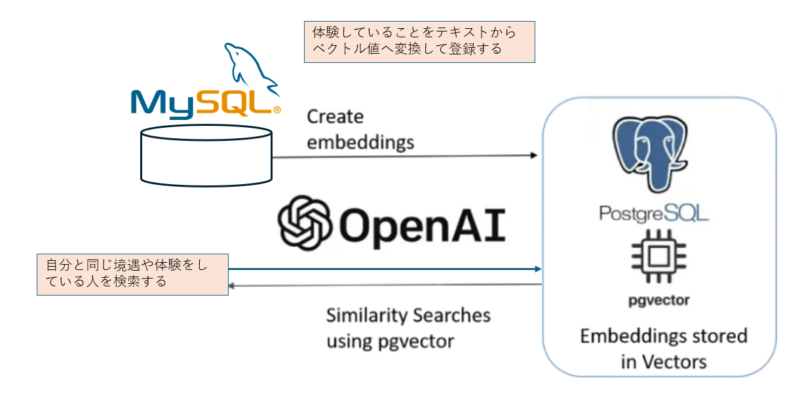

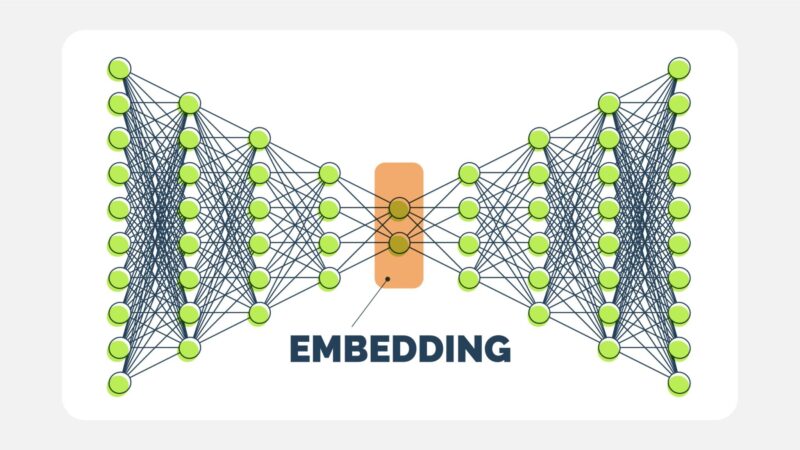

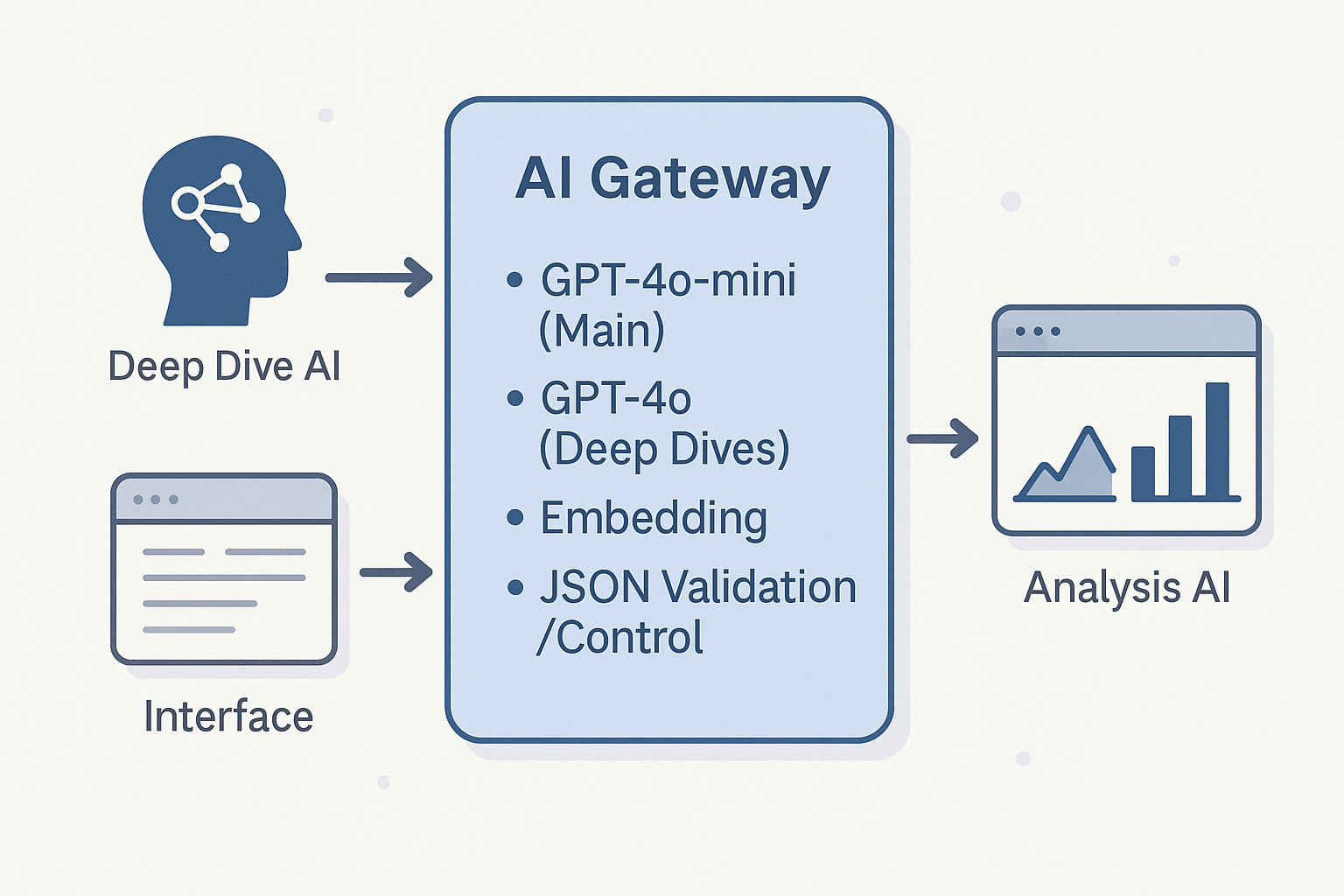

そのAIをつかった実証実験で利用してもらいながら結果データを蓄積していきます。

蓄積した結果データから、動作自体が正しいのかどうかを判断するために解析できる準備をしておきます。

解析した結果により調整方針をたてます。

この過程(プロセス)を経て、より人間がやるときにちかくしていきます。

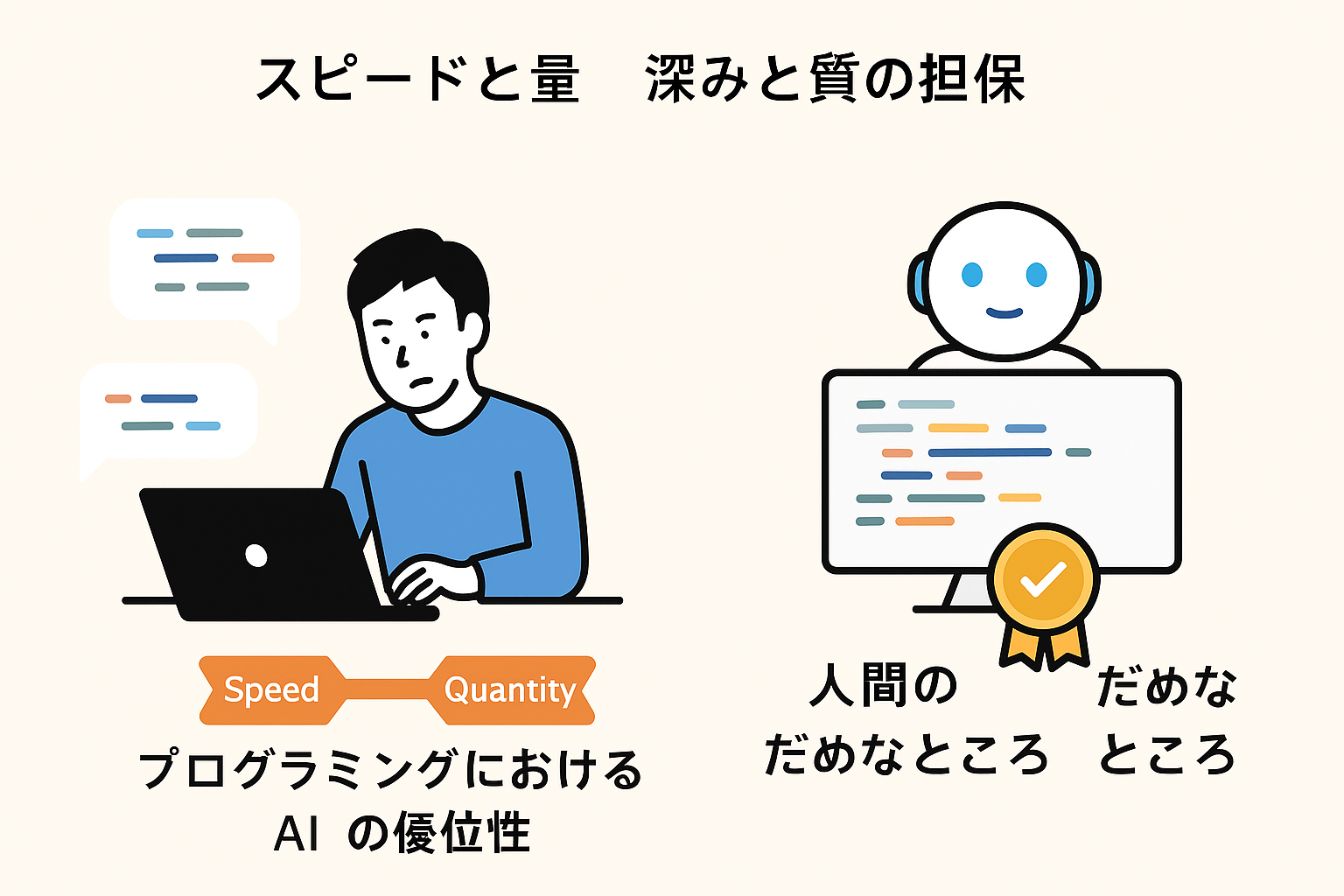

この人間の考えることが、具体的にどのようにやって、どのような結果がでるかというところが重要な部分で、これを持つことこそがAI時代における価値であり、ここが制御できないとAIを使う意味はないですよ。

人間って単純だからなんでも定義したがるでしょ。定義が多くなればなるほど矛盾を生んで具体的風で曖昧な状態を意味だすのです。判断できなくなると暴走します。こんな状態を生んでしまうこともあるのです。質問力って人間力!

質問集さえあれば、それで完ぺきというわけでもないでしょ。

つまりは、AIを使いこなすためには、より深く人間と向き合う時間が多くなるのだよ。ワトソン君。

会話の中で、目的を達成するために、質問すれば、その回答ですべてが満たされるというわけでもなく、回答をもとに、より深く聞くべきことなどを判断しながら、膨らませていくということを我々は自然にやっているのです。

基本的には、それができるようになったのが最近のAIではなるが、それをAPIをつかって、制御するためには、お任せではいかんのですよ。