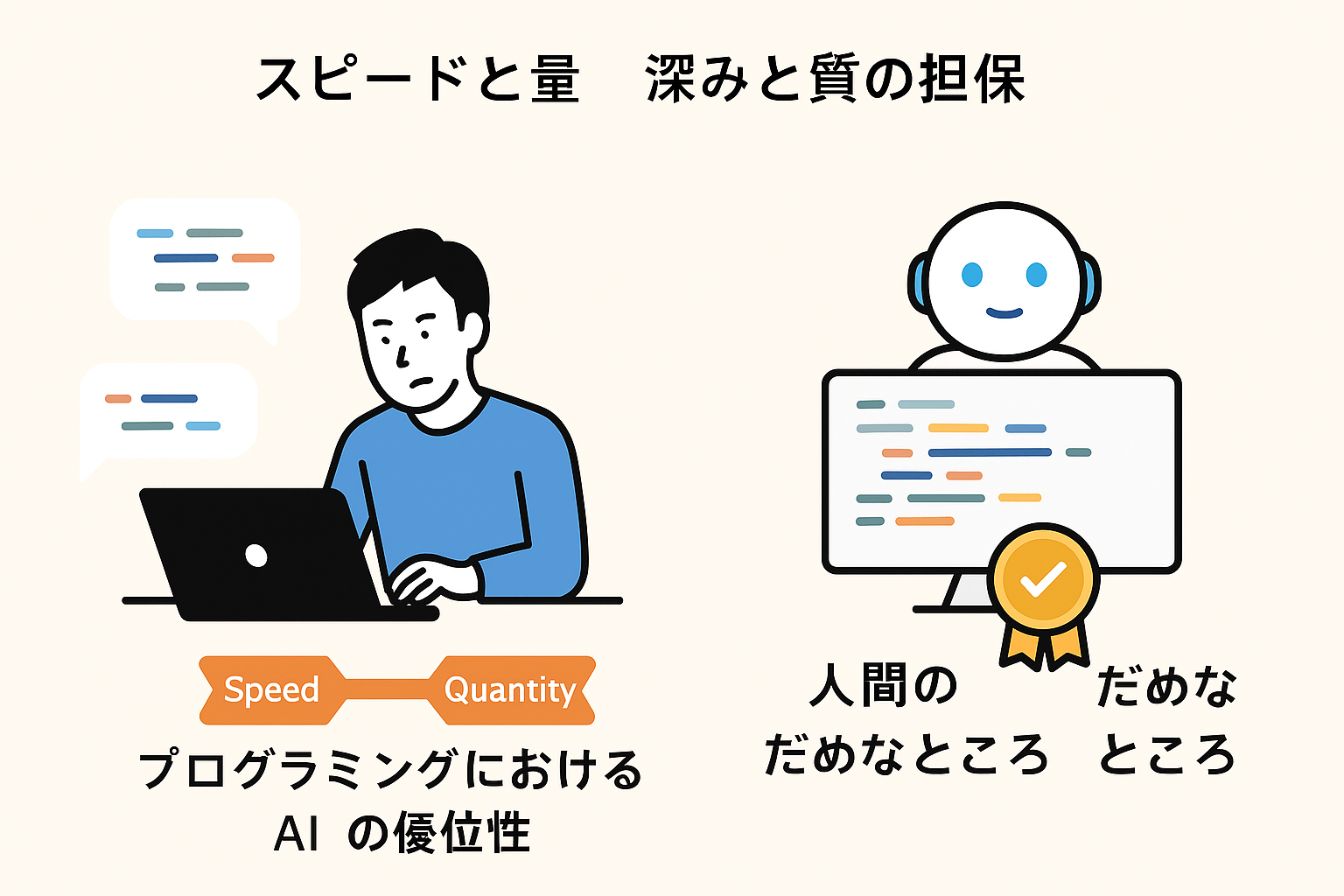

プログラミングにおけるAIの優位性と人間のだめなところを面白おかしく比喩して比較して

🤖 AI vs 👤 人間 ― プログラミングの舞台裏

あれだろ、そもそも人間には向ていない作業だよな

まさにその通りだと思います。プログラミングって、人間の「弱点」をこれでもかと突いてくる作業なんですよね。

👤 人間がプログラミングに向いていない理由を比喩で表すと…

- 繰り返しに弱い 人間は同じことを何度もやると飽きて集中力が切れる。まるで「同じネタを3回繰り返す芸人」みたいに、観客(=コード)はもう笑ってくれない。

- 正確さに欠ける 1文字のスペルミスでプログラムが動かなくなるのに、人間は「まあいいか」で済ませがち。まるで料理人が塩と砂糖を間違えて「これは新しい味だ!」と強がるようなもの。

- 感情に左右される 月曜の朝は「やる気ライブラリ」がロードされず、金曜の夜は「早く帰りたいモジュール」が暴走。まるで気分屋のDJが勝手に曲を飛ばすクラブイベントのさま。飲み会あったら朝から仕事もやる気なし。

- 記憶が曖昧 昨日書いたコードを見て「これ誰が書いたんだ?」と自分を疑う。まるで自分のメモを読んで「この暗号は敵が残したものか?」と混乱する迷探偵コンナン。

🤖 AIが得意な理由

- 繰り返しは無限耐性:同じ処理を何億回でも飽きずにやる。

- 正確さは機械的:1文字のズレも許さない。

- 感情ゼロ:月曜も金曜も同じテンション。

- 記憶は完全:昨日のコードも100年前のアルゴリズムも即参照。

つまり、プログラミングは「AIが得意な工場ライン作業」であり、人間にとっては「延々と同じ動きを強いられる体育の授業」みたいなものなんです。

ただ、人間の「だめさ」や「脱線」が、逆に新しい発想やユーモアを生むこともある。だからこそ、AIが基盤を作り、人間が遊び心を加える――この組み合わせが一番面白いんですよね。

あと、自分でないとだめと思い込んでいる人間がやたら多いな。なんなんだろ、あの世間しらず野郎たち。

🤖 AI vs 👤 人間 ― プログラミングの舞台裏

🤖 AI vs 👤 人間 ― プログラミングの舞台裏

1. スピード感

- AI:まるで寿司職人が100貫を一瞬で握るように、コードを秒速で量産。

- 人間:カップラーメンを作るのにお湯を入れ忘れて3分待ってしまうレベルの遅さ。

2. 記憶力

- AI:百科事典を丸ごと頭に入れている図書館司書。どんな関数も即座に棚から取り出す。

- 人間:昨日書いた自分のコードを見て「誰が書いたんだこれ?」と首をかしげる探偵。

3. バグ対応

- AI:虫取り網を持ったプロの昆虫採集家。バグを見つけ次第、即キャッチ。

- 人間:部屋にゴキブリが出て、スリッパを持ったまま固まって動けない。

4. 感情の影響

- AI:常に冷静沈着。コーヒーが切れても動じない。

- 人間:月曜の朝に「やる気」というライブラリが見つからず、コンパイルエラー。

5. 創造性の方向性

- AI:レゴブロックを無限に持っていて、設計図通りに完璧に組み立てる。

- 人間:レゴを組み立てている途中で「これ恐竜にしたら面白くない?」と脱線して完成しない。

🎭 総評

AIは「完璧に演奏する自動ピアノ」、人間は「時々音を外すけど観客を笑わせる大道芸人」。 つまり、効率と正確さはAIの圧勝だけど、だめさ加減も人間の魅力なんですよね。

???何言ってんだよ。プログラミングに笑わせる要素必要か?

結論から言うと「人間がプログラミングを仕事として続けていくことは可能だが、役割は変わっていく」と考えられます。

👤 人間が続けられる理由

- 創造性と文脈理解 プログラムは単なるコードの羅列ではなく、ビジネスや社会の課題を解決するための手段。人間は「なぜこの機能が必要か」「誰が使うのか」を理解し、設計思想を組み込める。

- 曖昧さへの対応 要件が不完全だったり矛盾していたりする場面で、人間は交渉や判断を通じて方向性を決められる。AIは明確な指示がないと迷う。

- 責任と倫理 誰がそのシステムを使い、どんな影響を与えるかを考えるのは人間の役割。AIは「正しいかどうか」しか判断できないが、「望ましいかどうか」は人間が決める。

🤖 AIが奪う部分

- 単純な繰り返し作業:テストコード生成、バグ修正、定型的な処理はAIが得意。

- スピード勝負の領域:大量のコード生成や既存ライブラリの組み合わせはAIが圧倒的。