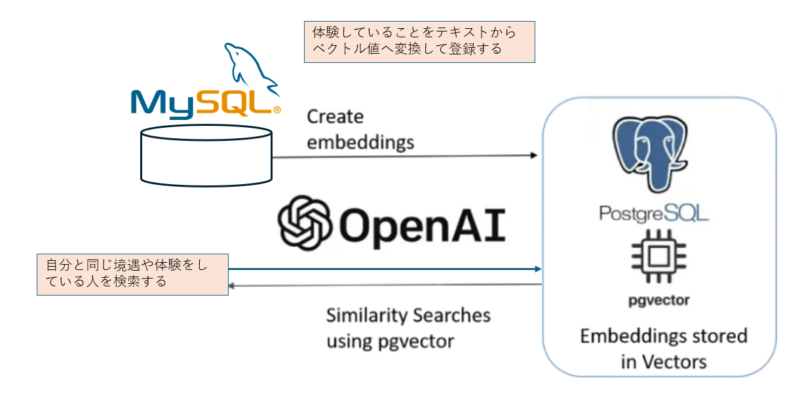

•pgvectorはPostgreSQL 上でベクトルデータを扱える拡張機能

•GPTやOpenAIなどの埋め込みベクトルを直接保存でき、かつ類似検索ができる

•SQLだけベクトル空間上の類似度(距離)に基づいた検索が可能

なぜ距離で検索できるのか?

•たとえば以下のような2人の体験文があるとします:

•「うつ病からの回復と復職」

•「精神疾患の治療をしながら仕事に復帰」

•これらは言葉は違っても意味が非常に近い。

•GPTの**埋め込みモデル(text-embedding-3-small)などを使うと、それぞれの文をベクトル(1536次元)**に変換できます。近い意味の文は「距離が近いベクトル」になります。

さて、ここで質問がきました。

結論から言うと、日本語モデルで生成するベクトルと、英語モデルで生成するベクトルでは、値が異なるので、近似値をだしても正しく判定できないと考えたほうが良いです。

英語は語順や文法構造が明確で、形態素変化(複数形、過去形など)も学習データに含まれるため、単語単位・文単位での意味表現がしやすい。

英語:基本は辞書的意味+文脈。構文・語形が意味に直結。

一方、日本語は、「意味」には、単語や文脈だけでなく、ニュアンス・含意・文化的背景 が強く入りやすい。同じ単語でも、話し手や場面でニュアンスが変わる(例:「やばい」=危険/すごい)。

単語境界が明確でないため、形態素解析(MeCabなど)で分割してから意味空間に変換する必要がある。

「意味」=辞書的意味だけでなく、「意図」や「背景」を含めて解釈するケースが多く、距離だけでは表現しきれない。

日本語:辞書的意味+暗黙の前提・人間関係・社会的コンテキスト。

数値化するAIモデルも、日本語では 「意味ベクトル」+「コンテキスト推論」 を組み合わせないと精度が落ちやすい。

数値化するときの方法自体が、言語ごとによってことなるということです。

英語 → 「テキスト埋め込み」で意味をほぼ直接ベクトル化できる。

日本語 → 「テキスト埋め込み+背景知識+文脈補完」でやっと意味が近似できる。

→ 行間・含意を拾うために、会話履歴や文化的知識を組み込む必要がある。

つまりは、英語は、その文章だけから数値化できますが、日本語の場合には、その文章だけでなく、その前後などを含めれて履歴全体から判断することで正しくベクトルかできるようになる。ということです。

──────────────────────────────

【英語: 明示型 meaning】

──────────────────────────────

文章テキスト(明示情報が中心)

↓

構文解析・単語埋め込み

↓

意味ベクトル生成(直接的)

↓

類似度計算(距離)

──────────────────────────────

特徴:

- 文法構造と単語の意味でほぼ意味が決まる

- 数値化は「文章そのもの」をベースに可能

- 補助情報は最小限で済む

────────────────────────────

──────────────────────────────

【日本語: 含意型「意味」】

──────────────────────────────

文章テキスト(省略・情緒・行間あり)

↓

形態素解析・文脈解析

↓

+ 心の声・雰囲気・暗黙知(非テキスト情報)

↓

背景知識・人間関係・文化的コンテキスト

↓

意味ベクトル生成(補完情報込み)

↓

類似度計算(距離)

─────────────────────────────────────

特徴:

- 文中に現れない情報が大きな比重を持つ

- 数値化には「テキスト外の情報」を組み込み必須

- 同じ文章でも場面によって意味が変わる

────────────────────────────

| 項目 | 英語(明示型 meaning) | 日本語(含意型「意味」) |

|---|---|---|

| 言語構造 | 文法・語順が明示的で、主語や目的語が省略されない | 主語・目的語・述語などが省略されやすく、文脈依存が大きい |

| 語彙の特性 | 単語ごとにスペース区切り、語形変化は限定的 | 単語境界が曖昧、形態素解析が必要、同音異義語が多い |

| 意味の決定要素 | テキストに書かれた単語と構文が中心 | 行間、雰囲気、暗黙知、関係性など非テキスト要素が重要 |

| 数値化の基礎 | 単語ベクトル+文脈埋め込みでほぼ十分 | 単語ベクトル+文脈埋め込み+背景知識+感情推定 |

| 前処理の必要性 | 最小限(トークナイズ程度) | 形態素解析、共参照解析、省略補完が必要 |

| コンテキスト処理 | 局所的文脈で意味を推定しやすい | 広範囲の会話履歴や文化的前提を保持する必要 |

| モデル設計 | Transformer+英語大規模コーパス | Transformer+日本語コーパス+常識知識ベース(ConceptNet等)+感情分類器 |

| ベクトル空間の特徴 | 単語同士の距離が意味的近さをほぼ反映 | 同じ文章でも文脈・場面でベクトル位置が変動 |

| 精度向上策 | 大量の英文コーパスで事前学習 | マルチモーダル学習(音声・表情・画像)、対話履歴統合 |

| 応用例の適合性 | FAQ検索・翻訳・要約など直接的タスクに強い | コールセンター分析・対話AI・感情分析など文脈依存タスクに強い |

「I Love You」の日本語での近似表現は、直訳レベルから、情緒や文脈を含む含意型まで とても幅が広いです。日本語は愛情表現を直接言わない文化傾向があるため、同じ感情でも言い回しが大きく変わります。

1. 直訳的(辞書的意味)

- 愛している

- 君を愛している

- あなたを愛している

※「愛してる」は日本語としては強い/重い響きがあり、日常会話ではあまり使わない。

2. 口語的・カジュアル

- 好きだよ

- 大好きだよ

- 君が好き

- あなたが大好き

※感情の強さや距離感によって「好き」「大好き」を使い分け。

3. 情緒的・文学的

- 君を想っている

- 君のことばかり考えている

- あなたしか見えない

- 君は僕のすべて

※歌詞や小説でよく使われるニュアンス重視型。

4. 間接的・含意型(日本語特有)

- そばにいてほしい

- 君といると幸せ

- ずっと一緒にいたい

- 帰りを待っているよ

- 寒くない?(=気遣いからの愛情)

※文章上は愛を直接言っていないが、文脈で「I Love You」に近い感情を含む。

5. 文化的背景による言い換え

- お前のことは俺が守る

- あなたが笑ってくれるのが一番嬉しい

- これからもよろしく

- 元気でいてくれればそれでいい

※世代・地域・男女差で「愛」の表現方法が変化。

📌 まとめると

英語の "I Love You" はほぼ1対1で直訳できるが、日本語では 「愛している」から「寒くない?」まで、直接〜間接の広いグラデーション があり、数値化や翻訳時にはこの幅を含めてモデル化しないと意味の取りこぼしが起きやすいです。

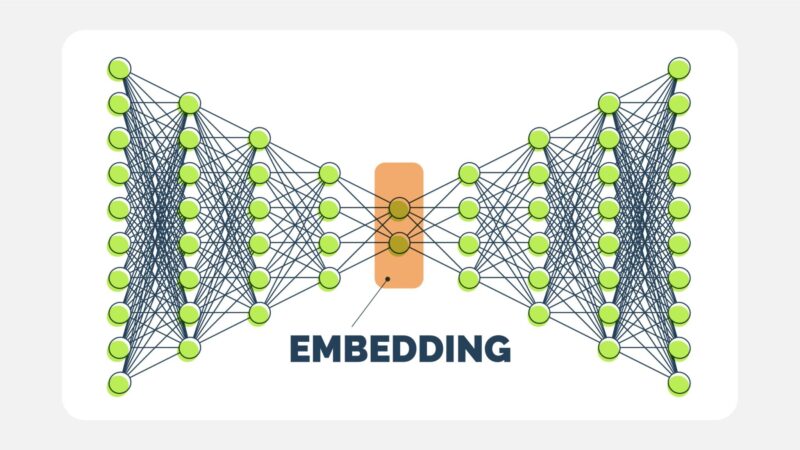

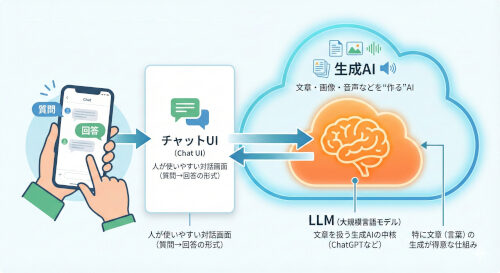

ChatGPTが日本語の文章を「意味として理解している」ように見える背景には、まさに その文章を数値化(ベクトル化)して意味空間上で扱っている仕組み が関係しています。

1. ベクトル値変換の役割

- モデル内部では、文章(例:「愛している」)はそのままでは扱えないため、連続的な数値の並び(ベクトル) に変換されます。

- このベクトルは、「意味的に近い文章は近くの位置に、違う意味なら遠くに」なるよう学習されています。

- 例えば「愛している」と「大好きだよ」はベクトル空間で近く、「愛している」と「寒いですね」は遠くなります。

2. 日本語特有の事情

- 日本語は主語省略や行間、含意が多く、同じ文章でも文脈によって意味が変わるため、

ベクトル化の際に 文脈情報や背景知識を含めて埋め込み しないと正しく近さを反映できません。 - ChatGPTは事前学習で大量の日本語文脈例を学習しているので、

「寒くない?」→状況によって「I Love You」的ニュアンスを含むことも把握しやすくなります。

3. 理解とベクトルの関係

- 人間的な意味で「理解」しているのではなく、

ベクトル空間内での位置関係やパターン認識 によって「意味的に似ている/異なる」を判断しています。 - つまり、ChatGPTが日本語の文章を適切に解釈して答えられるのは、ベクトル変換によって意味的特徴が数値としてモデル内部に表現されているからです。

はい、言語モデルは言語ごとに特性や挙動が異なります。

理由は大きく分けて「学習データ」「言語構造」「文化的表現」の3つです。

1. 学習データの違い

- モデルは、学習に使ったコーパス(文章データ)に強く依存します。

- 英語モデルは英語の大量テキスト(ニュース・書籍・SNS等)で訓練されるため、英語構文や語彙の統計的関係が自然に学習されます。

- 日本語モデルは日本語データで学習されますが、英語に比べて公開データが少ないため、データ規模や質によって精度が左右されます。

2. 言語構造の違い

- 英語:主語・動詞・目的語の順(SVO)、語順が意味に直結、文法が比較的明確。

- 日本語:主語省略が多い、助詞が文中の関係性を担う、語順が柔軟。

- 中国語:語形変化が少なく、文脈で意味を補う。

- アラビア語:語根+パターン変化による単語生成、文法構造が複雑。

→ 言語ごとの構造が違うため、トークナイズ(単語分割)方法や文脈の捉え方も変える必要があります。

3. 文化的・表現上の違い

- 英語は直接的表現が多く、「I love you」=愛情表現としてほぼ一義的。

- 日本語は間接的表現・含意が多く、「寒くない?」=場合によって愛情や気遣い。

- 同じ概念でも表現の幅やニュアンスが異なるため、意味ベクトル空間の形状も言語ごとに変わります。

4. モデル設計上の違い

- 単一言語モデル(Monolingual):その言語だけに最適化、精度が高いが汎用性は低い。

- 多言語モデル(Multilingual):複数言語を1つのモデルで学習、言語間で知識転移できるが精度はやや下がる場合も。

- 言語間で文字体系・単語境界・形態素構造が違うため、エンコーディング方法(BPE, SentencePieceなど)も調整されます。

💡 まとめ

- 言語モデルは内部構造(Transformerなど)は共通でも、

学習データ・形態素解析・意味空間の構築は言語ごとに最適化が必要。 - そのため、英語と日本語では「同じモデル構造でも中身のパラメータやベクトル空間の形」が大きく異なります。

そうなると、英語で記述した文章と、日本語で記述した文章の両方からベクトル数値化した場合には、意味的に同じかどうかを数値で比較は難しくなるということですか?はい、その通りで、単純には難しくなります。

理由は、英語と日本語ではベクトル空間の“座標系”や“形状”が異なってしまいやすいからです。

なぜ難しいか

1. 言語ごとに別の意味空間

- 英語専用で学習したモデルと、日本語専用で学習したモデルでは、

同じ「I love you」と「愛してる」でも、数値化後のベクトル空間上の位置は全く違う座標系にあります。 - 例えば、英語空間では

"I love you"が (0.82, -0.34, …) にあるのに、

日本語空間では 「愛してる」 が (0.12, 0.67, …) という全然別の位置になる。

2. 形態・文脈の違い

- 英語は主語や文法が明示されるため、直接的に意味ベクトルが構成されやすい。

- 日本語は省略や含意が多く、文脈を加味したうえで初めて意味が近づく。

- 同じ意味でも、数値化の過程で考慮する情報量や次元方向が違う。

3. 文化的ニュアンスのずれ

- 「I love you」=愛情表現ほぼ一義的

- 「愛してる」=重い響き、日常会話では避ける傾向 → 「好き」や「大好き」の方が使われやすい

- こうしたニュアンス差もベクトル距離に影響します。

どうすれば比較できるか

- 多言語埋め込みモデルを使う

- 例:

multilingual-e5,LaBSE,mUSEなど - 言語をまたいで同じ意味なら同じ空間上に近づくよう学習されている。

"I love you"と 「愛してる」 が近い座標に配置されやすい。

- 例:

- 翻訳してから単一言語モデルに入れる

- すべて英語に翻訳して英語モデルで比較、またはすべて日本語に翻訳して日本語モデルで比較。

- 翻訳品質による誤差は残るが、空間の座標系は統一できる。

- 両方のベクトル空間をアライン(整列)する

- 機械学習で英語空間と日本語空間を対応付ける行列変換を学習する(プロクラステス解析など)。

💡 まとめ

- 英語空間と日本語空間は基本的に別物なので、そのまま比較は難しい。

- 多言語埋め込みモデルを使うか、翻訳で統一するか、空間アラインを行う必要があります。

日本語だけでやる場合には、日本語だけに制限して対応した方が良いということすねはい、その認識で正しいです。

もし対象が日本語だけなら、日本語専用に最適化されたベクトル化パイプラインを使った方が、

精度も安定性も大きく向上します。

理由

- 空間の純度が保たれる

- 多言語モデルだと「異なる言語同士で意味を揃える」ための余計な自由度が入り、

日本語単体の意味精度が少し落ちることがあります。 - 日本語専用モデルなら、その分のパラメータを日本語の文脈や表現差に全部割ける。

- 多言語モデルだと「異なる言語同士で意味を揃える」ための余計な自由度が入り、

- 省略や含意の補完精度が高い

- 日本語は主語や目的語の省略、敬語や婉曲表現が多いため、

形態素解析+文脈推定が必須ですが、多言語モデルだとこの部分が弱い場合があります。

- 日本語は主語や目的語の省略、敬語や婉曲表現が多いため、

- 辞書・固有名詞の扱いが安定

- 日本語固有の地名、人名、商品名の処理が安定する。

- 多言語モデルだと、似た発音の外国語単語と混同されることがある。

日本語だけでやる場合の推奨構成

- 形態素解析(例:Sudachi, MeCab, Kuromoji)で単語分割

- 日本語専用埋め込みモデル(例:

cl-tohoku/bert-base-japanese-v2やrinna/japanese-gpt-neox-3.6b-instruction-sftから派生した埋め込み) - 文脈補完処理(省略主語の推定、婉曲表現の補正)

- pgvectorなどで保存+類似検索

💡 まとめ

- 多言語対応が不要なら、日本語専用モデルの方が精度も安定性も上。

- 特に感情・含意を含む「意味検索」や「会話解析」では効果が大きい。